枕を選ぶときには、あなたに合う枕を選ぶことが最も重要です。

あなたに合う枕を利用することで、睡眠時も快適な姿勢で熟睡し続けることができ、心身の疲労を解消することができるからです。

あなたに合わない枕を使用していると、肩こりや腰痛、首のハリといった症状の原因にもなり、また質の低い睡眠を引き起こす場合もあります。あなたに合う枕を利用することで、このような症状を解消し、清々しい毎日を送ることができます。

そこで、本記事では、肩こりにならない枕選びの3ポイントについてご紹介していきます。現在の枕が合わないと感じている方や、肩こりに悩まされている方は、是非本記事を参考にしていただき、あなたに合う枕を選べるようにしていって下さい。

肩こりにならない枕を選ぶためには?

枕選びにおいて最も重要なことは、「あなたに合う枕を選ぶこと」です。

骨格や頭の形状は、人によって異なります。そのため、必然的に合う枕も人によって異なります。

あなたに合う枕を利用していれば、快適な姿勢が保たれ、熟睡することができます。しかし一方で、あなたに合わない枕を利用していると、肩こりや頭痛といった症状がおきることがあります。

まずは、なぜ合わない枕を利用することで肩こりがおきるのか、そして合う枕を選ぶために必要な要素とは何なのかについて見ていきましょう。

枕で肩こりになる原因

枕で肩こりがおきてしまう原因は次の2つです。

- 自分の適切な高さ以上に高い枕を使用していること

- 首もとの支えのない枕を使用していること

あなたにとっての適切な高さ以上の高い枕を使用していると、首が前傾し、首筋や肩に余計な緊張が生じます。寝始めは、首の後ろ側の部分がストレッチされて気持ちよく感じることもありますが、緊張状態が長時間続くことで、筋肉がこわばり、肩こりを引き起こしてしまいます。

また、首もとの支えがない枕を使用している場合も同様に、頭を支えるために首筋や肩の筋肉に力が入ってしまい、その時間が長時間続くため、肩こりが起きてしまいます。

肩こりにならない枕の選び方

肩こりにならない枕を選ぶためには、「睡眠時に快適な姿勢を保つことのできる枕を選ぶこと」が最も重要です。

睡眠時に快適な姿勢を保つことのできる枕を選ぶには、次の3つのポイントが重要です。

- 負担のかからない高さ

- 寝返りしやすさ

- 首元を支えてくれること

これらのポイントについて、一つ一つ詳しく見ていきましょう。

肩こりにならない枕のポイント

繰り返しになりますが、肩こりにならない枕を選ぶためには、3つのポイントを基準に枕を選ぶことが重要になります。

- 負担のかからない高さ

- 寝返りしやすさ

- 首元を支えてくれること

これらを基準に枕を選ぶことで、あなたは睡眠時もリラックスした快適な姿勢を保つことができ、肩こりにならずにすみます。それでは、それぞれについて具体的に見ていきましょう。

肩こりにならない枕の高さ

肩こりにならない枕の高さのポイント

肩こりにならない枕の高さのポイントは、「あなたが気持ちよく寝れる」と感じる高さの枕を選ぶことです。

適切な枕の高さは、統計的には、女性が平均3cm、男性が平均4cmと言われています。しかし実際には、人によって頭の形状や大きさが異なるため、個人個人で合う枕の高さを調べていくことが必要になります。

厳密に言えば、肩こりにならない枕の理想的な高さというのは、「直立した時の頭の角度と、仰向けで寝た時の頭の角度が同じになる高さ」です。しかし、この頭の角度を個人個人で調べることは難しいため、「枕の上に頭を置いた時に快適に感じること」を基準に選ぶことをお勧めします。

肩こりにならない枕の高さの選び方

肩こりにならない枕の高さを選ぶ際には、「現在使用している枕が、あなたにとって高いのか低いのかを確認し、微調整を繰り返すこと」が大切になります。

具体的な方法は、次の通りです。

- 現在使用している枕の高さが適切かどうかを症状から確認する

枕が高いと出る症状:首のはり、肩こり、いびき、頭痛

枕が低いと出る症状:顔のむくみ、寝つきの悪さ

- 枕の高さを調整し、自分に合う高さの枕を見つける

枕が高い場合:家族や友人に低い枕を借りてみるか、タオルを使って仮の枕を作ってみる

枕が低い場合:枕の下にタオルを敷き、調整してあなたに合う枕の高さを見つける

このように、あなたに適切な枕の高さを知る場合には、タオルを利用すると便利です。適切な高さの枕を使用することで、睡眠時も快適な姿勢を保ち、熟睡が得られるようになるでしょう。

肩こりにならない枕の寝返りしやすさ

肩こりにならない枕の寝返りしやすさのポイント

肩こりにならない枕の寝返りしやすさのポイントは、「ある程度の反発力」と「寝返りがうてる十分な横幅があること」です。

あなたは、睡眠中に何十回も寝返りを打っています。寝返りをうつことで、身体の上下の部分を入れ替え、片側にだけ負担をかけないことで、血液や体液の流れを促進しています。

また、眠りの深さの段階が変わる時に寝返りがおこることから、睡眠サイクルのリズムを整えることにも重要な役割を担っています。

上記のポイントに基づいて、寝返りしやすい枕を選ぶことで、血流を促進し、肩こりや腰痛を防止することができます。

肩こりにならない枕の寝返りしやすさの選び方

寝返りしやすい枕を選ぶためには、「寝返りに必要なポイントについて十分に理解し、それを満たす枕を選ぶこと」が必要になります。具体的なポイントは、次の通りです。

- ある程度の固さ:固い枕である程度の反発力があることで、少ない力で寝返りを打つことができます。

- 適切な高さ:上の項で見たように、適切な高さで首筋がリラックスした状態になることで、動きやすくなります。

- 横幅:寝返りを打てるだけの十分な横幅が必要です。

- 形状:枕の中には、寝返りしやすいように形状を設計されたものがあります。

現在では、低反発枕や快眠枕など、これらの特徴をカバーしてくれる枕が出ているので、是非チェックしてみてください。

肩こりにならない枕の首もと

肩こりにならない枕の首もとのポイント

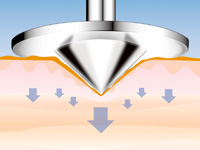

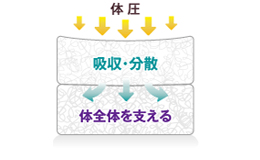

肩こりにならない枕の首もとのポイントは、「しっかりと首元を支えてくれること」です。

首もとの支えがなければ、首筋の筋肉で首を支えることが必要になり、力が入ってしまいます。そして、その状態が長時間続くことで、肩こりが発生してしまうのです。

肩こりにならない枕の首もとの選び方

首もとを支えてくれる枕のタイプには、低反発枕のタイプや、ハート形のタイプの枕があります。

現在の枕で利用して寝てみた時に、首筋に力が入ってしまっているようであれば、これらの形状のタイプの枕の購入を検討してみる必要があるかもしれません。現在は、枕を専門的に扱っている店では、レンタルサービスが充実しているため、気になる枕を借りてきて、あなたに合うかどうかを試してみることをお勧めします。

まとめ

ここまでで、肩こりを解消する枕の選び方についてご紹介してきました。最後に、もう一度肩こりにならない枕選びのポイントについて確認しましょう。

- 負担のかからない高さの枕を選ぶこと

- 寝返りしやすい枕を選ぶこと

- 首元を支えてくれる枕を選ぶこと

これらのポイントを基準に枕を選ぶことで、あなたを悩ます肩こりを解消することができるでしょう。現在の枕が合わないと感じる、または寝起きの肩こりや首のハリに悩まされている方は、是非本記事を何度も参考にして頂きながら、あなたに合う枕を選べるようにして下さい。