―爽快!肩甲骨はがしオススメ整骨院―

肩甲骨はがしで肩こり改善

肩甲骨は背中の上部分にある大きな骨です。

そのため「天使の羽」と言われることもあります。

腕を支え、上半身の動きを自在にする上半身と下半身をつなぐ骨盤は立っているときも座っているときも体のバランスを保つ重要なパーツです。

肩甲骨も上半身にとっては要ともいえる大切な部分で、腕を自由に動かすためには肩甲骨の柔軟さが欠かせません。

肩甲骨の歪みや凝りは、全身の骨格に悪影響を及ぼす骨盤の歪みが健康にも美容にも良くないのはよく知られたことですが、肩甲骨も柔軟で自在に動ける状態でなければいけません。

肩甲骨がズレていたり凝り固まっていると、首、肩、背骨などに負担がかかり、全身の姿勢に影響を与えます。

肩甲骨の筋肉

肩甲骨の裏側の筋肉をほぐす

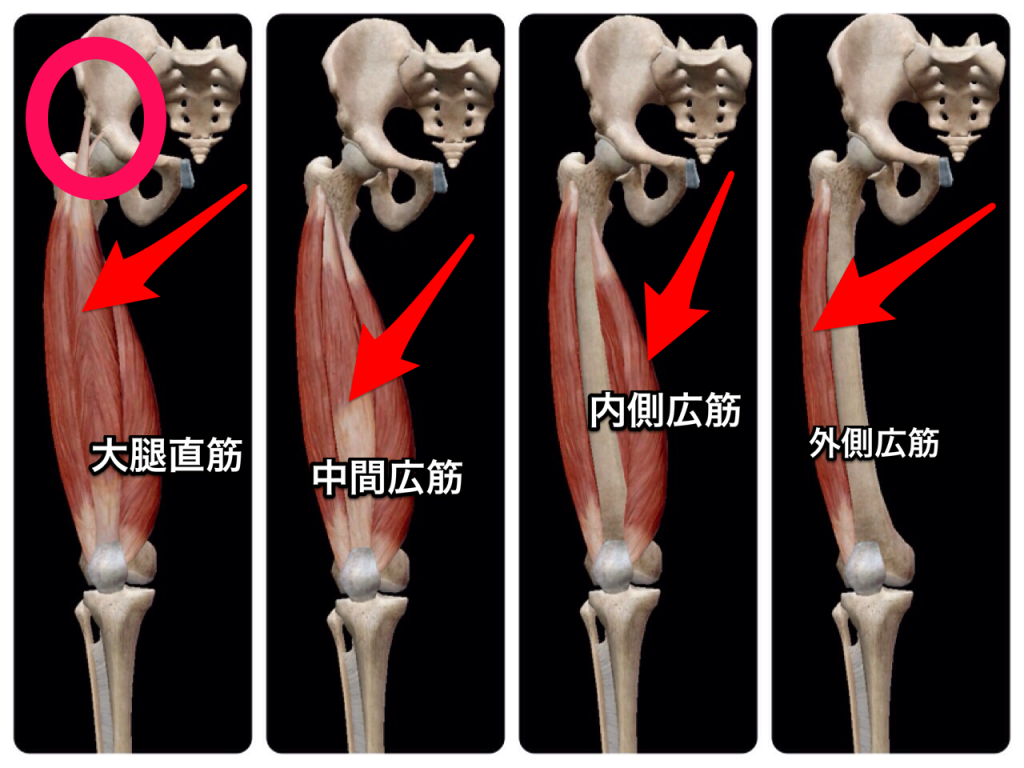

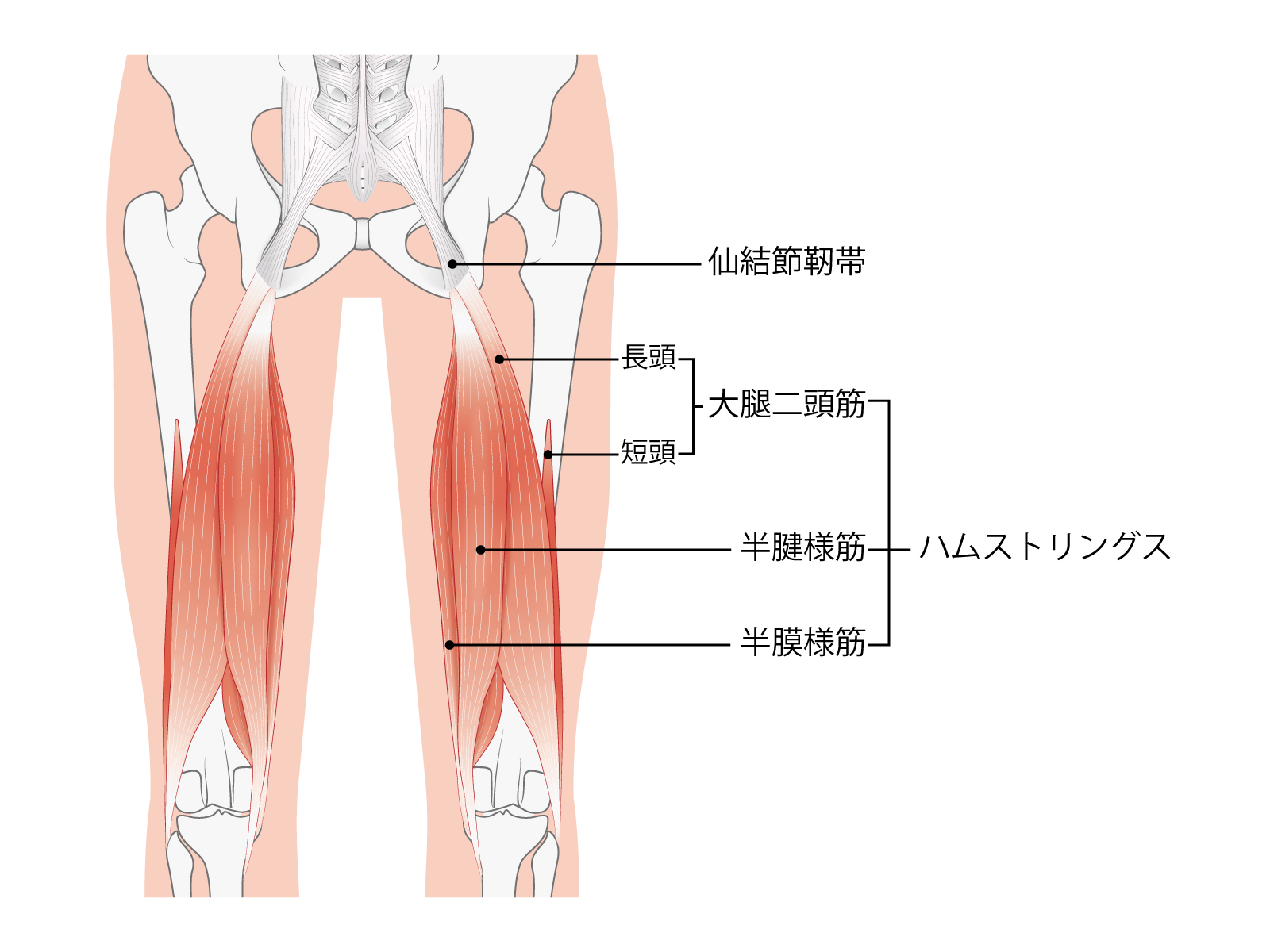

この骨は、僧帽筋、肩甲挙筋、菱形筋、前鋸筋、小胸筋、など様々な筋肉とつながっていると言われています。

そして、腕や頭を支え、首や背中の動きと連動し関わっています。

肩甲骨の動きと肩こり

肩甲骨をあまり動かしていない、動かせないということは、肩甲骨とつながる関節や筋肉などが十分に働けていません。

肩甲骨まわりの筋肉などがあまり使われず、硬くなってしまうと血行不良や、神経圧迫、頭痛、肩こりに繋がります。

肩甲骨が固まってしまう生活

① 前かがみの体勢

デスクワークなどで一日中パソコンに向かっていると、ずっと腕を前に出して仕事をしています。

すると、からだは無意識のうちに前かがみになり背中、肩、首と固まり肩甲骨についている筋肉が固まってしまいます。

台所の家事でも同じように前屈みになっていても同じです。

長時間前かがみの体勢でいると、背中側では、肩甲骨が両側に離れたままの状態になります。

つまり、筋肉が外側に引っ張られたまま固まるという状態につながることがあるのです。

② 猫背

猫背の姿勢の方は、肩甲骨が外に引っ張られて肩が内側に巻き込んでしまい、 肩甲骨があるべき位置からずれたままの状態で、筋肉や神経、正常な関節の位置に肩甲骨がなく体に負荷をかけ固まってしまっています。

③ 筋力不足

加齢や運動不足で背中や腹筋などの筋肉が衰えると、肩甲骨まわりの一部の筋肉に負担が集中し、体が支えきれずに負担がかかってきます。

加齢や運動不足で背中や腹筋などの筋肉が衰えると、肩甲骨まわりの一部の筋肉に負担が集中し、体が支えきれずに負担がかかってきます。

肩甲骨はがしをしたことで、大きく変化がでることがあります。

● 姿勢改善

肩甲骨が正しい位置にくることで、背中の筋肉が緩み姿勢が改善されます。

● 歩き方

肩甲骨まわりを動かして血行がよくなり、姿勢が良くなると、背中のラインがすっきりし、後ろ姿が美しく見えるようになると言われています。

歩いている時の腕が振れるようになり、また美しい姿勢がとれます。

● 頭痛や肩こりが改善

筋肉が緩んだことで、緊張性の頭痛や肩の緊張が減り頭痛がでる回数が減ることがあります。