【50代の体の不調】主な症状・原因・対策を徹底解説

50代は、加齢の影響がさらに顕著になり、健康管理がこれまで以上に重要になる年代です。ホルモンバランスの変化や代謝の低下、生活習慣の影響が体に現れることが多く、放置すると生活習慣病や慢性疾患につながることも。この記事では、50代に多い体の不調について、主な症状・原因・対策をわかりやすくまとめました。

1.【疲れやすい・エネルギー不足】

原因

・基礎代謝の低下

・ホルモンバランスの乱れ(更年期症状を含む)

・睡眠の質の低下やストレス

対策

・良質な睡眠を確保する(寝室環境を整え、深い睡眠を促す)

・バランスの良い食事を摂り、ビタミンB群や鉄分を補う

・適度な運動(ウォーキングや筋トレ)を日常に取り入れる

2.【肩こり・腰痛】

原因

・筋力の低下と姿勢の悪化

・長時間の座り仕事や運動不足

・加齢による骨や関節の変化

対策

・ストレッチや軽い筋トレで筋肉を維持する

・定期的に体を動かし、血流を良くする

・必要に応じて整形外科やリハビリ専門医の診察を受ける

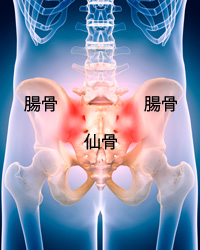

3.【関節の痛み】

原因

・関節の軟骨がすり減る変形性関節症

・過去の運動習慣や体重増加による関節負担

・炎症(関節リウマチなど)

対策

・体重管理を行い、関節への負担を軽減する

・低負荷の運動(スイミングやヨガ)で柔軟性を保つ

・症状がひどい場合は専門医に相談し、適切な治療を受ける

4.【血圧の上昇・高血圧】

原因

・血管の老化

・食生活の乱れ(塩分や脂質の多い食事)

・運動不足やストレス

対策

・塩分を控えた食事を心がける(1日6g以下を目標に)

・有酸素運動を取り入れ、血流を促進する

・定期的な健康診断で血圧を管理する

5.【更年期症状(女性・男性共通)】

原因

・ホルモン分泌量の減少(女性はエストロゲン、男性はテストステロン)

・自律神経の乱れ

・ストレスや生活リズムの変化

対策

・更年期障害の専門外来を受診し、適切な治療を受ける(ホルモン療法など)

・ストレスを軽減するリラクゼーション法(瞑想、ヨガなど)を取り入れる

・栄養価の高い食事と適度な運動で体を整える

6.【体重増加・脂肪の蓄積】

原因

・代謝の低下

・筋肉量の減少

・高カロリー食品の摂取や運動不足

対策

・筋トレを取り入れて基礎代謝を上げる

・食事の内容を見直し、低カロリー・高タンパク質を意識する

・1日30分以上のウォーキングを習慣化する

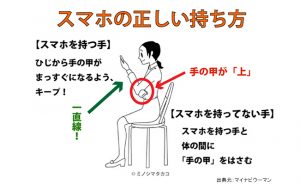

7.【視力低下・目の疲れ】

原因

・老眼や視力の低下

・パソコンやスマホの長時間使用による眼精疲労

・加齢による眼の血流不足

対策

・パソコン作業時は1時間に1回休憩をとる

・ブルーライトカット眼鏡の使用を検討する

・定期的に眼科検診を受け、目の健康をチェックする

8.【冷え性】

原因

・血行不良(筋肉量の減少や運動不足が原因)

・自律神経の乱れ

・加齢による体温調節機能の低下

対策

・筋トレやウォーキングで血流を促進する

・温かい飲み物や食事で体を温める(生姜やシナモンがおすすめ)

・冬場は湯船につかり、体を芯から温める

9.【睡眠の質の低下】

原因

・加齢によるホルモン変化

・ストレスや不安感

・運動不足や不規則な生活

対策

・寝る前にリラックスできる環境を整える(スマホやPCを控える)

・就寝前の軽いストレッチや入浴でリラックスする

・睡眠薬やサプリメントを利用する場合は医師に相談する

10.【生活習慣病のリスク増加】

原因

・高血圧、高血糖、高脂血症などの放置

・運動不足や不健康な食生活

・遺伝的要因や加齢

対策

・健康診断を受けて定期的に数値を確認する

・塩分、糖分、脂質を控えた食事を意識する

・定期的な運動を続け、体重管理を行う

50代の体調管理のポイント

1. 健康診断を積極的に活用

生活習慣病や慢性疾患のリスクが高まる年代です。年に1回以上の健康診断を受けて、早期発見・早期対策を心がけましょう。

2. 無理のない運動習慣を作る

ウォーキングやストレッチ、筋トレなど、日常生活に無理なく取り入れられる運動を習慣化することが重要です。

3. ストレスケアを徹底する

家庭や仕事の責任が重くなる50代では、ストレス管理が健康維持に直結します。リラクゼーションや趣味の時間を大切にしましょう。

まとめ

50代の体の不調は、加齢や生活習慣の影響が大きな要因です。この記事で紹介した症状や対策を参考に、健康管理を徹底し、充実した日々を過ごすための第一歩を踏み出しましょう。

身体の症状によりますが、『青葉区二日町仙台メディカル整骨院』に先ずはご相談下さいませ。

加齢や運動不足で背中や腹筋などの筋肉が衰えると、肩甲骨まわりの一部の筋肉に負担が集中し、体が支えきれずに負担がかかってきます。

加齢や運動不足で背中や腹筋などの筋肉が衰えると、肩甲骨まわりの一部の筋肉に負担が集中し、体が支えきれずに負担がかかってきます。

超音波

超音波 ハイボルテージ(HV)

ハイボルテージ(HV) 干渉波

干渉波 マイクロ波

マイクロ波